平安時代の文学の中心は貴族であることは周知の通りですが、その中でも女流文学は特に流行しました。『蜻蛉日記』の作者道綱母に始まり、清少納言・紫式部・和泉式部・菅原孝標女など、平安時代を代表する作品はほとんど女性の手になりました。さらにその女性たちは、様々な形でつながりのある関係があり、それをここでは系図を中心に簡単に解説していきたいと思います。

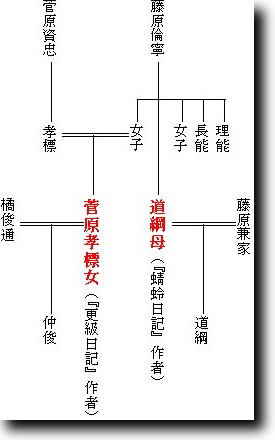

【道綱母と菅原孝標女】

この系図を見て分かるように『蜻蛉日記』の作者である道綱母と、『更級日記』の作者である菅原孝標女は、叔母と姪の関係にあります。おそらく孝標女は、叔母の作品を手にし、それに影響を受けて『更級日記』を記したのでないでしょうか。

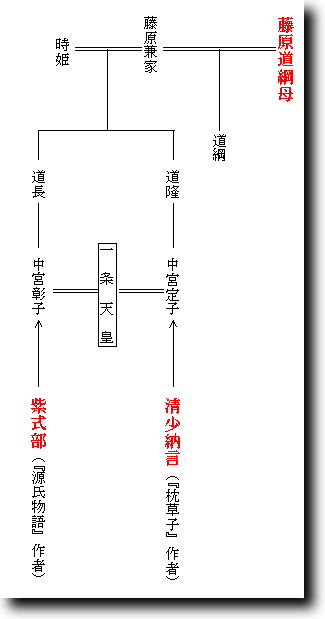

【紫式部と清少納言】

この系図では、主に『枕草子』の作者清少納言と、『源氏物語』の作者紫式部の立場上の関係が一目瞭然でしょう。道長と道隆は兄弟でありながら権力闘争をし、娘たち(定子・彰子)もともに一条天皇に嫁入りしていることから、両者がライバルであったことも分かります。そして清少納言は中宮定子の、紫式部は中宮彰子の教育係のようなことをしていましたから、お互い敬遠する仲であったのでしょう。だからこそ、『紫式部日記』の中にも清少納言に対する手厳しい批評が書かれているのです。とは言っても、紫式部と清少納言は、実際には会ったことはないようですが……。