風神雷神

(栄西 と 建仁寺)

子どもの頃、教科書で 「 風神雷神 」 の屏風図を見て、子ども心に どうして

「 青鬼 」 と 赤鬼でなく 「 白鬼 」 だろうと思ったものです。

子どもの頃、教科書で 「 風神雷神 」 の屏風図を見て、子ども心に どうして

「 青鬼 」 と 赤鬼でなく 「 白鬼 」 だろうと思ったものです。

その国宝 「 風神雷神 」 が、 「 開山・栄西禅師 800年遠忌 特別展

” 栄西と建仁寺 ” 」 として、東京国立博物館平成館 で展示されました。

展示会の 目玉 は、勿論 「 風神雷神 」であり、 「 雲龍図 」

でした。

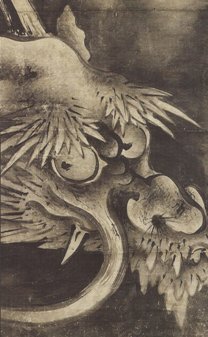

「 雲龍図 」 は、建仁寺の方丈にありましたが昭和9年(1934)の室戸台風で

方丈が倒壊したため、現在では50幅の掛け軸に改装され京都国立博物館に

保存されています。

そんな訳で、建仁寺の方丈の一室には海北友松の作品に代わって精巧な

複製画が はめ込まれているそうです。

右写真 : 安土桃山時代の巨匠海北友松の傑作 「 雲龍図 」 の目玉 (一部) です。

◎ 風神雷神 ◎

◎ 風神雷神 ◎

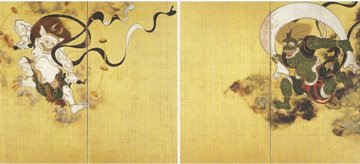

「 風神雷神 」 は、建仁寺を代表する宝物として教科書などでよく知られた

江戸時代に活躍した 「 俵屋宗達 」 の作品です。

風神は風、雷神は雷・雨の神であり、自然を神格化したものといわれます。

そろぞれ別の発生をしたようですが、二神は組み合わされて護法神となり、

さまざまな仏教絵師によって描かれています。

鎌倉時代以降に描かれた 風神雷神 では、画面上部の右に雷神、左に風神が

配されたものが多く、雷神は赤く、風神は緑で描かれているそうです。

しかし、宗達の 「 風神雷神 」 は、宗教性はなく、仏画の通例と異なり、

画面に明るさと軽やかさをもたらすために、雷神の肌を儀軌にある 赤 から

白色 に改めています。

また、筋肉の隆起した量感ある体を支える雲は、墨、胡粉、銀などを滲ませ

て形をはっきりとさせていません。 それによって金地の光の中に二神が

ふわりと浮かんでいるように表現されています。

この天空に舞う姿を、スピード感があると見る人、のんびりと楽しげに遊ぶ

姿と見る人、さまざまな自由さのある作品と思います。 因みに、私は

天空で 楽しそうに四季を司る 鬼さんたち と思えます。

右写真 : 俵屋宗達筆 「 国宝風神雷神図屏風 」 です。

◎ 栄西 (ようさい) 禅師 ◎

◎ 栄西 (ようさい) 禅師 ◎

栄西禅師 (1141〜1215) は日本に禅宗を広め、建仁2年(1202)に禅寺

建仁寺を開創しました。

現在の岡山県に生まれた栄西は、13歳で比叡山延暦寺に登り、天台・

密教を修め、さらに仏教教学を深く学ぶため宋に渡りました。

47歳のときに再び宋に入り、臨済宗黄龍派の禅を学びました。帰国後、

博多に招福寺を開き、正治2年(1200)に鎌倉に寿福寺を、その2年後

には将軍源頼家の庇護のもと京都に 建仁寺 を開いて禅の精神を広めて

いきました。

更に、宋から持ち帰った茶種を栽培し、茶の効用と作法を説き、茶祖

としてもその功績が称えられています。

右写真 : 建仁寺・開山堂にある 栄西禅師坐像 です。

栄西禅師は、 (えいさい) あるいは (ようさい) と呼ばれています。

栄西禅師は、 (えいさい) あるいは (ようさい) と呼ばれています。

古くから両方の読み方があったのですが、今回展示会では (ようさい)

と称されていました。

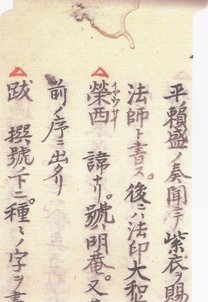

その根拠は、江戸時代の建仁寺335世高峰東峻(1736〜1801)が、

その主著で (イヤウサイ) とふり仮名を付けて示し、以降

建仁寺の文化の一つと成っています。

右写真 : 興禅護国和解の部分にある (イヤウサイ) の表現です。

トップページに戻ります。

トップページに戻ります。

トップページに戻ります。

トップページに戻ります。